育休2年、とり方と5つのメリット・デメリット

- 2018.07.25

- 社会人に役立つコラム

2017年10月に育児・介護休業法が改正され、育児休業(育休)は最長で子どもが2歳に達するまで取得可能になりました。

育休を延長するにはどのようなルールがあるのでしょうか。 また、延長によってどのような変化・影響があるのでしょうか。

気になる育休2年のとり方や、延長のメリット・デメリットをまとめました。

育児休業ってどんな制度?

まずは育休について、どのような制度なのかを簡単に説明します。

育児休業とは、法律によって定められた「子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業」のことです。

取得については、労働者が企業に申し出ることが必要です。

1歳までの育児休業の申し出期限は、希望日の1か月前までとなっています。

「申し出」といっても、出産の報告を会社・上司に行う際に「育休を取得したいのですが」と意思を伝えることでOKです。

企業は申し出を断ることはできませんし、労働者の妊娠・出産を知った場合は、育児休業中・休業後の待遇や労働条件などを知らせることが努力義務となっています。

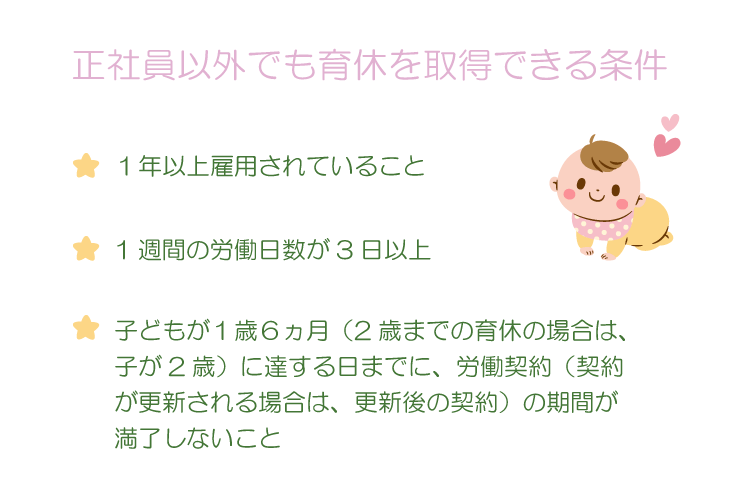

育休の対象者

育休を取得することができる人は「1歳に満たない子を養育する労働者」全員が対象となります。

しかし、有期契約(契約社員、派遣社員、パート、アルバイト)で働いている場合は、下記条件に当てはまる人のみが対象となります。

- 1年以上雇用されていること

- 1週間の労働日数が3日以上の場合

- 子どもが1歳6ヵ月(2歳までの育休の場合は、子が2歳)に達する日までに、労働契約(契約が更新される場合は、更新後の契約)の期間が満了しないこと

育休は「正社員だけが取れる」ものだと思っている人が多いようですが、パートやアルバイトでもこれに該当する場合は取得できます。

ただし、就業規則によっては異なる場合がありますので注意してください。

休業できる期間

育休期間は、原則として1人の子につき1回で、子どもが生まれた日から1歳の誕生日の前日までの間です。

また、「パパ・ママ育休プラス」という制度が2010年にスタートしました。

これにより、父母がともに育休を取得する場合には、子どもが1歳2か月に達するまで取得することが可能になりました。(父の場合は育休の上限は1年間、母の場合は産休+育休合わせて1年間。それぞれ職場復帰をしていない方の育休が延長できます。)

会社や業界によっては女性の育休取得率が100%で、同時に、男性にも積極的に育休を取るようにすすめているところがあります。

男性が育休を取得することをすすめている会社であれば、「ワンオペ育児」の大変さが叫ばれるなか、両親ともに育児にあたれ、子どもにとっても良い環境を作ることができます。

育休の2年延長ととり方

2017年10月から育休は、子どもが1歳の時点で職場に復帰できない場合は1歳6ヶ月まで、1歳6ヶ月の時点でできない場合は2歳までと、2回の延長ができるようになりました。

延長できるのはどんな場合?

延長するためには「保育所に入園できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合」という条件が必須となっています。

次のうちのどちらかを満たしていれば休業が必要と認められます。

- 保育所の利用を希望し、申込みを行っているが、1歳(または1歳6か月)以後に入園が決まっていない場合

- 子どもの養育を行う予定であった者が死亡、負傷・疾病等、離婚等により子を養育することができなくなった場合

ここで注意しておきたいのは次の2点。

- 「保育所」とは認可保育所を対象としており、無認可では許可されません。

- 保育の申し込みをしているが、市町村から、少なくとも子どもが1歳(または1歳6か月)に達する日の翌日において保育が行われない旨の通知(例えば入所不承諾の通知書など)がなされている場合が対象です。

よって、「認可保育園の申し込みを行っていない」「入園が決まったが辞退した」などでは延長は認められません。

企業へ入所不承諾通知を提出することで延長が許可されるという流れが一般的です。

育休を延長するためには

育休延長の申請期限は次の2つになります。

- 1歳6ヶ月までの延長は1歳の誕生日の2週間前まで

- 2歳までの延長は1歳6ヶ月になる日の2週間前まで

このころまでに勤務先の会社へ育休の延長を申し出なければなりません。

その際に保育園の入所不承諾通知が必要となりますので、保育園の入園申請も忘れず行いましょう。

年度途中入所の場合、申請期限は入園を希望する月の前月上旬ごろ。各市区町村の保育課で申請します。

つまり、子どもの1歳の誕生日、または1歳6ヶ月の誕生日の前月上旬までには、保育園の入園申請を完了させる必要があります。

そして、申請後に入所不承諾通知がなされた場合、はじめて育休を延長してもよいと認められます。

当然のことですが、延長したいと思っていても、保育園に入園できた場合は、育休延長はできませんのでご注意ください。

なぜ延長できるようになったか

育休が2年延長になった理由は、待機児童問題と結びついています。

改正前は、子どもが1歳6か月になるまでの延長しかできなかったのですが、保育所の入園を考えると、実は休業期間が足りなかったのです。

待機児童が増えている昨今、保育所入園のタイミングは

- 0歳児 入園

- 新年度(4月) 入園

が鉄則となっています。

しかし、子どもの生まれ月によっては0歳児で入園することが難しい一方で、年度の途中で空きがでることは、ほぼありません。

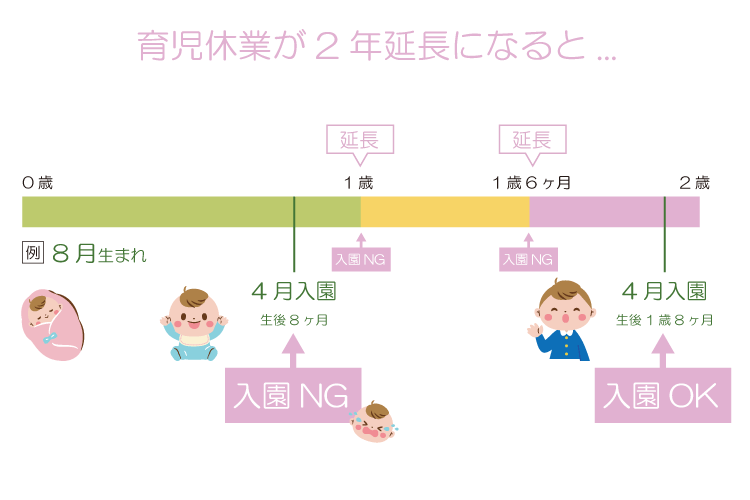

下の図にあるように、8月生まれを例にしてみましょう。

8月生まれの子の場合、4月入園をしようと思うと、生後2ヶ月頃に申請を行わなければならないため、産後のバタバタなどで申請自体ができないことがあるでしょう。この機会を逃してしまうと、途中入園枠に回されてしまいます。

また、生後6ヶ月未満は預かってもらえない認可保育園も多く、まだハイハイもできない子を預けることにはママ自身も不安を感じるでしょう。

1度目の延長をしても1歳6ヶ月になるのは2月。これでは、新年度まであと2ヶ月もあります。この2ヶ月の間、子どもは保育園に入れないのに育休は切れてしまうということが今までは起きていました。

育休が切れたママたちは、おじいちゃんおばあちゃんに預かってもらったり、休職扱いにしてもらったりとそれぞれ自分たちで対応しており、それでもダメなら退職を選ばざるをえない…など、職場復帰には高いハードルとなっていました。

それらの不満や問題を解消すべく、育休が2年延長できることによって、子どもの生まれ月による有利不利を少なくし、子どもの新年度入園=職場復帰がしやすくなりました。

延長によるメリット

育休延長は「保育園に入園できない時」に使用するものですが、実はいろいろなメリットもあります。

1. 有給休暇を使わなくてよい/休職(欠勤)扱いにならない

先に例をあげたように、育休が切れると預かり先がない人は、有休を使うか休職にしてもらうかしかありません。

子どもが保育園に入りたての頃はどうしても病気になりがちで休むことが増えます。なので、なるべく有休は使わずにとっておきたいところです。

また、延長した場合でも、ママたちの強い味方「育児休業給付金」は続けて支給されますので、休職による家計の心配も少しは軽減されます。

2. 離乳食が完了できる/夜泣きが落ち着く

1歳を超えての入園になると、保育の面でメリットがあります。

例えば、離乳食が完了して幼児食へ移行できているので、仕事で忙しいお母さんの食事作りに負担がかかりにくいです。

「大人食と子ども食を取り分けて…」「まだ噛み切れないから小さく切って柔らかめにゆでて…」

育休中にはかけられていた手間ヒマを、復帰後も同じようかけることは難しいでしょう。

ほかにも、完全母乳の場合は搾乳が必要であったり、離乳できていなければ「半日保育にしましょう」と保育園側から言われてしまうことも。

また、1歳未満であれば離乳食完了は保育園主導になります。アレルギー有無の確認は家庭ですることになりますので、保育園側から「○○が食べられるかどうか確認してきてください」と言われます。

「新しい食材を食べさせるのは午前中」というのはママにとっては常識。なので、休みの日だけでアレルギー確認をするのは大変です。

また、1歳前後は夜泣きがある場合が多いでしょう。職場復帰して間もないママにとって、日中の疲れを取りたい夜中に起こされては、体力・精神面でヘトヘトになります。

育休を2年に延長した場合、そういった面でも仕事と育児が両立しやすくなります。

3. 最も予防接種が多くなる時期を余裕をもって乗り越えられる

1歳の誕生日後には、多数の予防接種があります。

育休中は平日に病院に行けるので、混雑を避けられて助かります。

病院によっては予防接種の曜日が決まっているところもあり、だいたいが平日です。

育休中であれば、そのためだけに仕事を休まなければならないということもありません。

4. 資格の取得などキャリアアップの時間につかう

育休を延長したママには、保育園に落ちたことを残念に思う一方で、自分の時間が得られたと前向きにとらえている人もいます。

子どもが昼寝・夜寝している間に、ブランクに対する不安を解消させるべく情報収集をしたり、新たな資格取得に励んだりもできます。

5. 家を建てるなど、家庭やプライベートの長期計画を済ませる

職場復帰後には難しくなるであろう家庭のことを、この際済ませておくというのも手です。育休中に家を建てたという人も。

仕事が始まれば難しくなること、しておかなかればならないことをリストアップしてみるのもいいですね。

延長によるデメリット

1. 親離れ子離れが難しくなるかも

2歳まで親子ずっと一緒に過ごしているところから急に保育園へとなると、環境変化にとまどう子も。

すでに体が大きくなってきている我が子を引きずりながら登園、先生にムリヤリ引きはがしてもらい子ども号泣…という朝の惨劇も少なくありません。

反対に、子どもの方は順応性が高く慣れるのも早かったけれど、親の方が子離れできずに仕事に行くのが辛くなってしまったというケースもあります。

2. 集団生活・保育園ルールに慣れるのに時間がかかる

0歳から入園している子と比べれば、集団生活や保育園のスケジュールに慣れていません。

たくさんの知らない大人・子どもたちに囲まれて、一定のルールのもと生活できるようになるには時間を要します。

また、保育園では「○歳までにおむつをはずす」「○歳までに箸が使えるようになる」というように、月齢にあわせた発達課題が組まれています。

0歳児入園組は既に準備や素地ができていますが、2歳途中の入園となると、そのペースについていくのが難しくなってしまうことも考えられます。

同じ組の子はみんなおむつがはずれているのにうちの子はまだ!入園と同時に一人だけトイレトレーニングスタートでプレッシャーを感じた、という話も聞きます。

3. 企業の人員配置に負担

育休が2年になってから「わざと延長している人がいるのでは?」と言われはじめるようになり、マスコミが大きく取り上げたことで、現在社会問題につながっています。

「子どもとなるべく長く一緒にいたい」という理由から、保育園申請時の点数をわざと下げて、不承諾通知をゲットしようとする人も一定数いるようです。

企業の見方としては、欠員が出ている状態で、しかもその穴を埋めずに他の人員で補い合っているため、1日でも早く復帰してくれることを望んでいるでしょう。

また、あなたにしかできない仕事もあります。

いずれは復帰する職場ですから、誤解やトラブルのないようにしておきたいですね。

4. 収入がダウン

お金の面はデメリットが大きくなります。

育休中は給与・賞与は出ないですし、いくら給付金があるといえども、休業開始時賃金日額×支給日数の計算で、最初の6ヶ月は×67%、6ヶ月後には×50%ともらえるお金は確実にダウンしていきます。

2年間の生活費・養育費の工面を考えれば、当然早めに働き始める方がよいことになります。

一方で、このデメリットを補うべく、育休中に副業を始めたというしっかりママさんもいます。

また、シングルマザーだと給付金だけでは家計を支えられません。

育休中でも、会社で認められていれば副業することができます。

条件は、時間:月80時間まで、収入:副業で稼いだ給与+給付金で合計して休業開始時の月収×80%以下が上限です。

誰かに子どもを見てもらっている間に、短時間でさくっと稼いでみるのもよいでしょう。

5. 次の子の出産計画が難しい

二子目、三子目など次の子を考えている人にとっては、育休2年は非常に悩ましいところです。というのも、育休中に次の子を妊娠する可能性があるからです。

また、兄弟を2歳差で産みたいと考える人が多いなかで、復帰した後すぐまた育休となると職場に対して気まずさを感じ、出産計画になかなか踏み切れないこともあるでしょう。

育休延長がママをサポート

育休2年延長は様々なメリットを含み、ママの職場復帰をサポートしてくれます。

デメリットもあげましたが、とはいえ、保育園に入れなければ職場復帰はできないわけで、避けることはできない課題になります。

国としても、育休延長を積極的にすすめているわけではなく、本人のキャリア形成を考えると早めの職場復帰が望ましい場合もあるとしています。

一旦育休を延長しても保育園の入園が決まれば、その時点で復職ができます。保育園に落ちてもあまり落ち込まず、メリットを重視して新年度入園にそなえましょう。

-

前の記事

【お迎えに間に合わないママの救世主!】夜間保育園って? 2018.07.18

-

次の記事

親子で楽しむ「リンクコーデ」でおしゃれ上級者になろう! 2018.08.01