くるみん・えるぼしは女性が働きやすい企業の証!

- 2018.04.02

- 社会人に役立つコラム

女性や子育て世代にとって、「子育てに対して理解があるのか?」「女性が活躍できるのか?」「どんなサポートをしてくれるのか?」など、その企業が働きやすい企業であるかどうかを見極めることは、仕事探しをする際にとても重要です。

そんな時に、企業が自社をアピールする際に使うある2つの”マーク”が役に立ちます。

“子育てに協力的かどうか”を判断するくるみんマークと、“女性が活躍しているかどうか”を判断するえるぼしマークの2つです。

これらのマークの意味や具体的なサポート内容、認定基準をご紹介します。

くるみんマークとは?

子育てサポート企業の証

くるみんマークとは、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣から認定(くるみん認定)を受けた企業のみが使用を許されるマークです。

くるみん認定は、企業が子育てサポートについてきちんと計画を立て、その目標を達成し、一定の基準を満たした場合のみ認定されます。

このマークを見ただけで、その企業が子育てに対して理解があり、子育て中でも働きやすい企業だと分かるようになっているのです。

ロゴデザインは赤ちゃんが大事に包まれる「おくるみ」をイメージしており、「職場ぐるみ・会社ぐるみ」で子どもの育成に取り組もう、という意味がこめられています。

また、星の数はこれまでにくるみん認定を受けた回数を表しています。星の数が多い程、これまでに何度もくるみん認定を受けている優良企業であるといえます。

※平成29年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定マークが改正されました。それ以前に認定を受けている企業は、異なるデザインのマークを使用している場合があります。

認定基準

認定基準は企業側に課された公用文なので、そのままでは内容が分かりにくくなっています。

求職者の視点で分かりやすく置き換えてみましょう。「この会社は働きやすいかどうか?」「子育てに協力的かどうか?」を確認できるチェック項目形式にしてみました。

(詳しく知りたい方は記事末に原文を載せていますので、ご確認ください。)

□ 1.従業員のために働く環境をきちんと整備し、改善計画を立てて実行している。

□ 2.その計画を達成するためにスピーディーに動いている。

□ 3.立てた計画をきちんと実行して、目標が達成できた。

□ 4.立てた計画を、従業員全員が分かるようなかたちで通達している。

□ 5.男性従業員の育児休業等の取得について、次のいずれかに該当する。

- 男性従業員のうち育児休業等を取得した人の割合が7%以上である。

- 男性従業員のうち、育児休業等を取得した人または企業独自の育児のための休暇制度を利用した人の割合が、合わせて15%以上であり、かつ、育児休業等を取得した人が1人以上いる。

□ 6.女性従業員の育児休業等取得率が75%以上である。

□ 7.3歳から小学校就学前の子どもを育てている従業員に対しては、時短勤務などの制度を適用し、働きやすい環境を用意している。

□ 8.労働時間について、次のどちらにも該当する。

- フルタイムの従業員の時間外・休日勤務について、平均が各月45時間未満である。

- 時間外勤務について、月平均60時間を超える人がいない。

□ 9.次のいずれかに該当する。

- 労働時間を削減するようにしている。

- 有給休暇を取りやすくしている。

- その他在宅勤務など、いろいろな働き方ができるようにしている。

□ 10.法律・法令違反をしたことがない。

くるみんマークを取得している企業は、これら10個の項目すべてにチェックが入るということになります。平成30年3月末時点で、2,878社がくるみん認定を受けています。

プラチナくるみんマーク

さらに、平成27年4月1日より、すでにくるみんマークを取得している企業の中から、育児サポートに関して、より高い水準の取り組みを行っている企業を優良な「子育てサポート企業」として特例認定する、プラチナくるみん認定がはじまりました。

くるみんマークよりレベルの高い12項目の認定基準が用意されています。

こちらもチェック項目形式で見てみましょう。(原文は記事末へ)

□ 1.くるみんマークの1~4をクリアしている。

□ 2.次のいずれかに該当する。

- 男性従業員のうち育児休業等を取得した人の割合が13%以上である。

- 男性従業員のうち、育児休業等を取得した人または企業独自の育児のための休暇制を利用した人の割合が、合わせて30%以上であり、かつ、育児休業等を取得した人が1人以上いる。

□ 3.くるみんマークの6~8をクリアしている。

□ 4.次の(1)~(3)すべてを実施しており、かつ、(1)または(2)のうち、いずれか一方について目標を定めて、きちんと達成した。

(1)残業を削減するようにした

(2)有給休暇取得を促進するようにした

(3)短時間勤務や在宅ワークなど、いろいろな条件で働けるように整備した

□ 5.次のどちらかに該当する。

- 子どもを出産した女性従業員のうち、子どもの1歳の誕生日まで続けて働いている(育児休業中でもOK)人の割合が90%以上である。

- 子どもを出産した女性従業員および、子どもを出産する予定だが退職をした女性従業員の合計数のうち、子どもが1歳になるまで続けて働いた人(子どもが1歳になった時に、育児休業等または企業独自の育児のための休暇制度を利用している人もOK)の割合が55%以上である。

□ 6.子育てをしている女性従業員が続けて働くことができて、しかも活躍できるように支援する取り組みを計画して実施している。

□ 7.くるみんマークの10をクリアしている。

プラチナくるみんマークは、以上すべてがクリアできていないと取得できません。平成30年3月末時点では、195社だけがプラチナくるみん認定を受けています。

くるみんマーク取得企業が2,878社であることを考えると、とても少なく感じますね。しかしそれだけ厳しい認定基準を設けており、このマークを掲げている企業は本気で子育てサポートに取り組んでいるということです。

企業によっては、説明会などで従業員の子育てへの支援内容を教えてくれることはありますが、通常、ここまで詳しく説明してくれることはありません。かといって、働きたいと思う企業すべてにおいて上記のチェック項目を確認し、担当者に問い合わせ比較することも、とても手間がかかってしまいます。

しかし、「くるみんマークを持っていますよ」といえば、求職者には「この企業は子育てサポートに力を入れているのだ」ということが分かるようになっています。

くるみんマークには統一の基準が存在し、厚生労働省によりお墨つきをもらっていますので、子育て中の方や将来的に子どもを持ちたいと考えている女性にとっては、安心して応募することができますし、働きやすい企業だということになります。

★厚生労働省HPでは都道府県別にくるみん認定・プラチナくるみん認定企業を調べることができます。

注)掲載は、認定企業のうち公表することに了解を得た企業のみとなっています。

えるぼしマークとは?

女性活躍推進サポート企業の証

えるぼしマークとは、「女性の活躍推進サポート企業」として厚生労働大臣から認定(えるぼし認定)を受けた企業のみが使用を許されるマークです。

えるぼし認定は、女性が社内で活躍できるよう環境を整備し、きちんと計画を立ててその目標を達成し、一定の基準を満たした場合のみ認定されます。

このマークを見ただけで、その企業が女性の活躍できる会社になるような取り組みを積極的に行っている企業だと分かるようになっているのです。

マークデザインの「L」にはLady(女性)、Labour(働く、取り組む)、Laudable(賞賛に値する)など様々な意味があり、「円」には企業や社会、「L」はエレガントに強く活躍する女性をイメージしています。

“女性が星のように輝く”という意味で「えるぼし」と呼ばれています。

認定基準

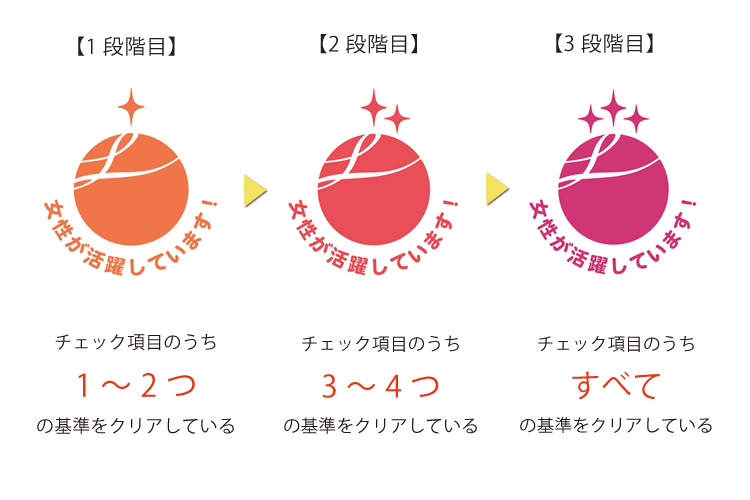

えるぼしマークは、基準を満たした項目数に応じて3段階あり、それぞれ色と星の数が異なります。星の数が多い程、女性の活躍推進に力を入れている、働きやすい企業だと言えます。

こちらも分かりやすく、簡単なチェック項目にしてみました。(原文は記事末へ)

□ 1.採用において、男女の競争倍率がだいたい同じである。

□ 2.長く働いている女性が多い。

□ 3.残業・休日出勤が少ない。

□ 4.女性管理職が多い。

□ 5.次の項目のうち、大企業は2つ以上(非正規社員がいる場合は必ずAを含む)、中小企業は1つ以上が該当する。

A) 非正規社員の女性が正社員になったことがある

B) 女性がキャリアアップのために雇用管理区分(※)を変えたことがある

C) 過去に働いていた女性を正社員として再雇用したことがある

D) 30歳以上の女性を正社員として採用したことがある

□ 6.従業員のために働く環境をきちんと整備し、改善計画を立てて実行している。

□ 7.立てた計画を、従業員全員が分かるようなかたちで通達している。

□ 8.法律・法令違反をしたことがない。

※雇用管理区分とは?

雇用管理区分とは、職種、資格、雇用形態、就業形態等の区分その他の労働者についての区分であって、当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者と異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう。例えば、正社員の中に「総合職」「エリア総合職」「一般職」というコースが分けられている場合、それぞれが何を職務としているか、転勤があるか、昇進に上限があるかなどが異なってくるために雇用管理区分が3つに分けられているといえる。

1~4については、数字での細かな算出条件がついているので、厳密に判断されます。よって、どれも全企業の平均よりはよくなければなりません。

採用から管理職登用にいたるまで整備されているので、女性が男性と均等に扱われ、またキャリアアップしながら長く働ける企業であることを示しています。

★えるぼしマーク認定企業は、厚生労働省の女性活躍推進法特集ページで調べることができます。

女性の働きやすい企業を見極めよう

ご紹介したくるみん・プラチナくるみんマークとえるぼしマークは、様々な形で企業がPRに使用しています。店頭に並んでいる商品パッケージの端っこであったり、企業ホームページやパンフレットであったり、求人広告にも見かけることがあります。

お仕事探しの際には、これらのマークを取得している企業かどうかをひとつの指標とすることで、女性や子育て世代の方にとってより働きやすい職場を選択できるようになるでしょう。

また、まだ取得していない企業でも、取得に向けて体制を整えている段階かもしれません。応募の際、人事担当者に「取得をお考えですか?」と聞いてみるのも一つの手です。あなたが叶えたい働き方をより高い精度で実現できることでしょう。

☆リンク集☆ その他、役に立ちそうなリンクを上げておきます。厚生労働省は、様々なかたちで就職の難しい人たちを応援してくれています。

■女性の活躍推進企業データベース → 女性が活躍できる環境を整備している企業を検索することができます。

■両立支援のひろば → ワークライフバランス全体においての情報収集ができるようになっています。統計や調査報告が充実しており、子育てだけでなく、介護について理解がある企業も検索することができます。

■仕事と育児カムバック支援サイト → 職場復帰・再就職を目指す女性のための情報提供サイトです。

保育所やファミリーサポートセンターについての検索もできます。

☆各認定基準原文☆

【くるみん認定基準】

1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。

2.行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。

3.策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

4.平成21年4月1日以降に策定・変更した行動計画について、公表および従業員への周知を適切に行っていること。

5.男性の育児休業等取得について、次の(1)または(2)を満たすこと。

(1)計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に対する育児休業等を取得した者の割合が7%以上であること。

(2)計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に対する育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企業独自の休暇制度を利用した者の割合が15%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者の数が1人以上いること。

<労働者数300人以下の企業の特例>

計画期間内に男性の育児休業等取得者または育児休業等に類似した企業独自の休暇制度の利用者がいなかった場合でも、(1)~(4)のいずれかに該当すれば基準を満たす。

(1)計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること(1歳に満たない子のために利用した場合を除く)。

(2)計画期間内に、子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいること。

(3)計画の開始前3年以内の期間に、育児休業等を取得した男性労働者の割合が7%以上であること。

(4)計画期間内に、小学校就学前の子を育てる男性労働者がいない場合において、中学校卒業までの子又は小学校就学前の孫についての子育てを目的とした企業独自の休暇制度を利用した男性労働者がいること。

6.計画期間において、女性従業員の育児休業等取得率が、75%以上であること。

<従業員300人以下の企業の特例>

上記6.を満たさない場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休業等取得率が75%以上であれば基準を満たす。

7.3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。

8.労働時間数について、次の(1)及び(2)を満たすこと。

(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。

(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

9.次の(1)~(3)のいずれかを具体的な成果に係る目標を定めて実施していること。

(1)所定外労働の削減のための措置。

(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置。

(3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置。

※必ずしも一般事業主行動計画に目標を定める必要はありません。

10.法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

※「その他関係法令に違反する重大な事実」とは、以下の法令違反などを指します。

- 労働基準法、労働安全衛生法等に違反して送検公表。

- 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法で勧告。

- 労働保険料未納。

- 長時間労働等に関する重大な労働法令に違反し、是正の意思なし。

- 労働基準関係法令の同一条項に複数回違反。

- 違法な長時間労働を繰り返し行う企業の経営トップに対する都道府県労働局長による是正指導の実施に基づき企業名公表等。

出典:厚生労働省

【プラチナくるみん認定基準】

1.~4.くるみん認定基準1~4と同一

5.男性の育児休業等取得について、次の(1)又は(2)を満たすこと。

(1)計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に対する育児休業等を取得した者の割合が13%以上。

(2)計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に対する育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企業独自の休暇制度を利用した者の割合が30%以上、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。

<従業員300人以下の企業の特例>

計画期間内に男性の育児休業等取得者又は育児休業等に類似した企業独自の休暇制度の利用者がいない場合でも、くるみん認定5.の(1)、(2)、(4)もしくは「計画の開始前3年間に、育児休業等を取得した男性労働者の割合が13%以上」のいずれかに該当すれば基準を満たす。

6.~8.くるみん認定基準の6~8と同一。

9.くるみん認定基準の9.の(1)~(3)すべてに取り組み、(1)又は(2)について数値目標を定めて実施し、達成すること。

10.計画期間において、

(1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日に在職(育休中を含む)している者の割合が90%以上

(2)子を出産した女性労働者及び子を出産する予定であったが退職した女性労働者のうち、子の1歳誕生日に在職(育休中を含む)している者の割合が55%以上のいずれかを満たすこと。

<従業員300人以下の企業の特例>

上記10.の(1)又は(2)に該当しない場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を併せて計算し(1)又は(2)を満たせば、基準を満たす。

11.育児休業等を取得し又は子育てをする女性労働者が就業を継続し、活躍できるよう、能力向上やキャリア形成のための支援などの取組の計画を策定し、これを実施していること。

出典:厚生労働省

【えるぼし認定基準】

1.採用

男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度(※)であること

(※直近3事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率(女性の応募者数÷女性の採用者数)」×0.8が、直近3事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率(男性の応募者数÷男性の採用者数)」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと)

2.継続就業

i)「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごと にそれぞれ7割以上であること

又は ii)「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者のうち継続して雇用されている者の割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者のうち継続して雇用されている者の割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること

3.労働時間等の働き方

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること

4.管理職比率

i)管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること (※産業大分類を基本に、過去3年間の平均値を毎年改訂。)

又は ii)直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割合」÷直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある男性 労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること

5.多様なキャリアコース

直近の3事業年度に、以下について大企業については2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業については1項目以上の実績を有すること

A 女性の非正社員から正社員への転換

B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換

C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用

D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

【その他の基準】

- 事業主行動計画策定指針に照らして適切な一般事業主行動計画を定めたこと。

- 定めた一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者の周知をしたこと。

- 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

以上にプラスして、くるみんマークでも出てきた「事業主行動計画策定指針に照らして適切な一般事業主行動計画を定めたこと。」「 定めた一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者の周知をしたこと。」「法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。」も必要となってきます。また、厚生労働省のウェブサイトにも毎年実績を公表することも義務付けられます。

出典:厚生労働省

-

前の記事

5分でわかる!雇用形態ってなんのこと? 2018.03.26

-

次の記事

なぜその仕事は「高時給」なのか?ー5つの理由を徹底解説 2018.04.23